渤海国の概要

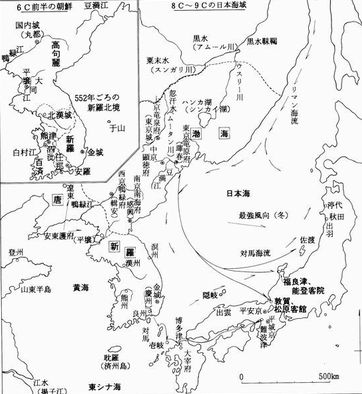

朝鮮半島では新羅が668年に高句麗を滅ぼし統一新羅を樹立した。698年に中国の東北からロシア極東に住んでいた「靺鞨(まっかつ)」が高句麗の遺民たちと共に唐軍を退け振国を樹立。713年に振国の大祚栄が唐から渤海郡王に封じられ、以後、渤海と称した。

位置;中国東北地方の黒龍江省、吉林省、遼寧省、北朝鮮の咸鏡北道、ロシアの沿海州

歴史;698年に建国され926年に契丹の攻撃で滅ぼされる。歴史を残していないため、詳細不明

都 ;東牟山→顕州→上京竜泉府(黒龍江省寧安市にある東京城址)→東京竜原府(吉林省琿春市にある八連城址)→上京竜泉府

日本と渤海の関係

渤海は当初、新羅、唐に対する牽制の意味合いから日本と頻繁な交易を図ったが、次第に儀礼的、商業的な意味合いが強くなっていった。

日本は新羅と30回以上の交流があるなど良好であったが、属国とみなしていた新羅が対等な関係を求めてきたことなどにより、渤海の要請により新羅討伐計画を立てるまでにいたる。

実際には日本も渤海も唐の属国であり対等であったが、日本は渤海を属国とみなして渤海からの使節を大いに歓待したため財政的負担が大きくなり、824年に使節の受け入れを12年に一回と制限した。

最初に727年に来航して以来、919年までの約200年の間に36回もの渤海国使が来航し、日本からは14回使節団を送っている。

渤海船

2本の帆柱をもった帆船。はじめは30人乗りくらいの中型船2〜7隻。後半は105人乗り300トンクラスの大型船。

櫓を漕いだのは平水の出入港時位で、外洋は基本的に帆走した。

秋から冬は北西の風を利用して渤海から日本に、春から夏は南風を利用して日本から渤海に航海した。

平均速度は約3ノット、距離は約800キロのため、7日から10日の航海だったと思われる。

ポシェット湾から福良津へ

秋に渤海使節団105人を乗せた本船はポシェット湾を出港し、7〜10日後に越前〜能登に入港した。

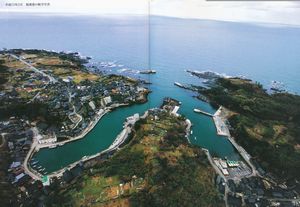

その内20人位だけが都に上り、残った人たちは福良津 (現在の福浦港) で船を陸揚げして点検・修理し、冬を越してから帰国した。(推測)

福良は次の理由から渤海交流の中心となった。

・ 良港であり、海流の関係から渤海から来易い

・ 白山、高爪山など目印になる山がある。

・ 船を修理する大木が背後に多くあった

ポシェットと福良はどちらも袋に通じ、自然の良港はどの国も同じイメージなんでしょうね。

交易品

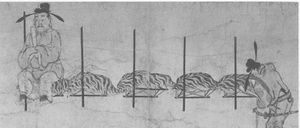

渤→日;毛皮、蜂蜜、薬用人参、三彩陶器、シルクロードを通じた品々など

日→渤;絹、綿、黄金、水銀、扇など

毛皮は朝廷の儀式に使われた。虎とヒョウの毛皮は武官の用品として使用された。

水銀は青銅仏の製作に使われたほか、不老長寿の薬として珍重された。

その後の交流と今後への期待

渤海国を滅ぼした契丹は日本に使節団を派遣したが、団長は渤海国使として二度も来た斐(りょう)だったため、朝廷は不届き者として追い返し、交流は途絶えた。

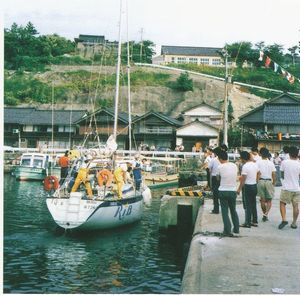

昭和62年に小林則子のヨットリブ号が福浦港から北朝鮮元山港を往復し、渤海交流の足跡を辿った。

渤海国の玄関であったポシェット湾は現在の豆満江であり、北陸からの対岸に当たる。

豆満江は北朝鮮、ロシア、中国に通じ、シルクロードを通じてインドや中東へ、シベリア鉄道を通じてヨーロッパに通じる要の位置にある。

北朝鮮問題のために豆満江開発はなかなか進まないが、早く政治問題を解決して北陸から世界への玄関としていきたいものだ。

そのためには、経済的な交流だけでなく、文化的、人的な交流がベースとなる必要があるが、リブ号などの民間ベースの地道で継続的な活動が期待される。